|

Mirone

Scultore greco nativo di Eleutere in Beozia, è stato attivo ad

Atene tra il 470 e il 440 a.C. È lo scultore che segna il passaggio

dallo stile severo al primo classicismo. A lui venivano attribuite dalle

fonti antiche un notevole numero di opere in bronzo, oggi purtroppo tutte

disperse e a noi ignote. Solo tre opere delle sua produzione ci sono note,

non attraverso gli originali, ma grazie alle copie in marmo di epoca romana.

Si tratta del "Discobolo", del gruppo di "Atena e Marsia"

e di un "Anadoumenos", atleta che si cinge il capo con una benda.

Il Discobolo

è sicuramente l'opera più nota di Mirone, nonché,

data la sua fama, quasi un'icona dell'arte classica greca. Nella sua immagine

si cristallizzano alcune delle nostre maggiori suggestioni legate all'antica

Grecia: la passione per i giochi olimpici, il culto della perfezione del

corpo umano, la calma interiore che dialoga direttamente con l'eternità.

Il limite, e il tratto più arcaico, di Mirone è dato dalla

sua eccessiva fissità che contraddice la sua ricerca più

nota: quella sul movimento. Benché le sue sculture, soprattutto

nel Discobolo, cercano la rappresentazione del movimento, la sensazione

che trasmettono è di una immobilità statuaria che smorza

la potenzialità dell'atto che vogliono rappresentare.

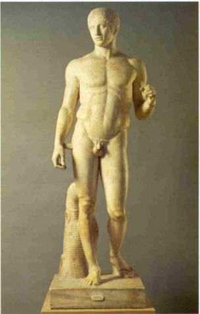

Policleto Policleto

Scultore greco nativo di Argo, Policleto è di poco più giovane

di Mirone, e come lui svolge un ruolo fondamentale per la nascita della

grande scultura classica. Il suo periodo di attività si colloca

all'incirca tra il 450 e il 420 a.C. Le sue opere erano quasi tutte realizzate

in bronzo, i cui originali ci sono purtroppo ignoti.

Della cospicua produzione di Policleto ci rimangono principalmente due

opere, note attraverso le copie: il "Doriforo" e il "Diadúmeno".

Sono entrambe due opere emblematiche del gusto estetico greco: perfezione

formale, senso dell'armonia e delle proporzioni, figure che nell'assenza

di turbamenti psicologici rivelano una dialogo con l'assoluto e l'eterno

che è uno dei motivi dell'intramontabile fascino di queste opere

d'arte.

Il Doriforo è una statua che, come il nome ci indica, ritrae un

atleta con un giavellotto in mano. Il corpo è attentamente studiato,

non tanto nelle sue particolarità anatomiche, ma soprattutto nelle

sue misure. Ciò a cui tende Policleto è un corpo perfetto

nel suo insieme: ogni singola parte sta al tutto come avverrebbe in un

reale corpo umano, idealmente perfetto. In pratica la sua ricerca di perfezione

è proprio nel dialogo e nel confronto tra reale e ideale. Reale

è la base di partenza: i rapporti alla base del suo canone sono

rilevati da reali misure effettuate sui corpi umani; ideale è l'effetto

a cui tende: scartando ogni difetto che, seppur minimo, è sempre

presente in ogni singolo individuo, la statua diviene un ideale di perfezione

umana superiore alla realtà stessa.

L'equilibrio raggiunto da Policlèto, detto ponderazione, è

un equilibrio stabile, ottenuto con un gioco sapiente di rapporti; perciò

immutabile: cambiare la posizione, anche di una sola delle parti del corpo,

significherebbe cambiare, contemporaneamente, tutte le altre, fino a raggiungere

un nuovo equilibrio. Questa statua rappresenta l'ideale greco di coerenza

razionale, ossia l'ideale di perfetta proporzionalità.

Bronzi di Riace

Le

due sculture furono ritrovate nel mare Ionio, a 300 metri dalle coste

di Riace in provincia di Reggio Calabria, nel 1972. L'eccezionalità

del ritrovamento fu subito chiara, date le poche statue originali che

ci sono giunte dalla Grecia. Le

due sculture furono ritrovate nel mare Ionio, a 300 metri dalle coste

di Riace in provincia di Reggio Calabria, nel 1972. L'eccezionalità

del ritrovamento fu subito chiara, date le poche statue originali che

ci sono giunte dalla Grecia.

L'analisi stilistica e quella scientifica sui materiali e le tecniche

di fusione hanno entrambe determinato la differenza sostanziale tra le

due statue: sono da attribuirsi a due differenti artisti e a due epoche

distinte. L'attribuzione odierna, in base ai confronti stilistici oggi

possibili, è di datare la "statua A" al 460 a.C., in

periodo severo; mentre al periodo classico, e più precisamente

al 430 circa a.C., viene datata la "statua B".

Si tratta di determinazioni che possono ancora essere modificate, anche

perché sappiamo davvero pochissimo di queste due statue. Ignoti

sono sia gli autori, sia i personaggi raffigurati, sia la collocazione

che avevano nell'antichità. Al momento possiamo solo ritenere che

si tratti genericamente di due atleti o di due guerrieri, raffigurati

come simbolo di vittoria.

Le statue furono con probabilità realizzate ad Atene e da lì

furono rimosse per essere portate a Roma, forse destinate alla casa di

qualche ricco patrizio. Ma il battello che le trasportava dovette affondare

e il prezioso carico finì sommerso dalla sabbia a circa 8 metri

di profondità.

Risposte

1. b

2. c

3. a

|